Me encuentro con la artista madrileña Mar Cubero en su casa-estudio de Puerta del Ángel, un mix de tienda de diseño estilo nórdico y taller de carpintero antiguo. Todo está recién reformado e impoluto, cuadriculado como un cubo de rubrick: estanterías de hierro llenas de materiales con los que trabaja (principalmente madera, papel y tintes de todo tipo), papeles enrollados y esculturas y dibujos en proceso colgados por la pared. Una puerta de color rojo sangre atraviesa la habitación como un fogonazo.

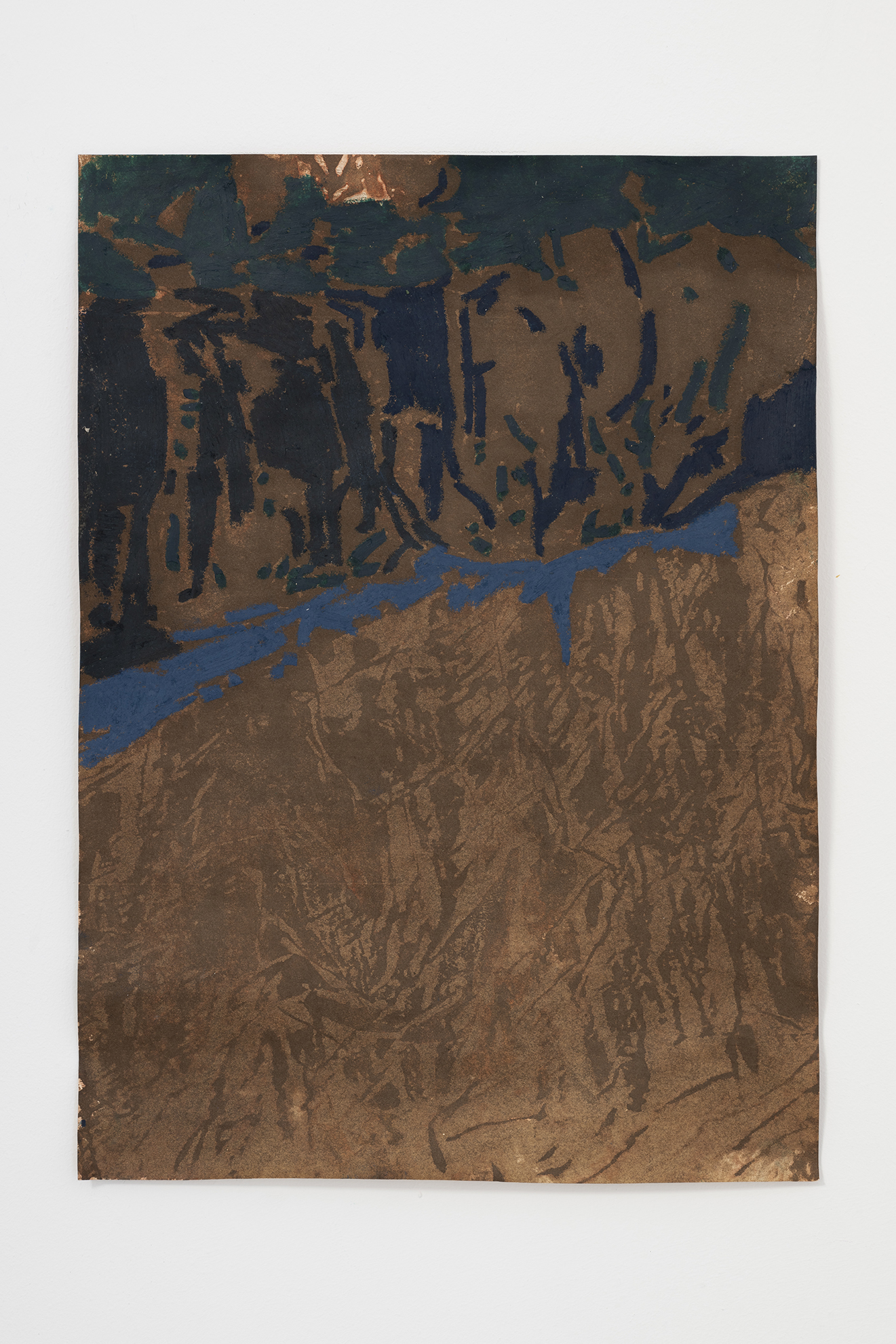

Conocí el trabajo de la escultora por primera vez en su exposición individual la galería Picnic, en enero de este año. Desde el primer momento me gustó la misteriosa calma de sus esculturas abstractas; la sensación de que hay algo escondido en esas formas meticulosas, creadas con materiales orgánicos, extrañamente frías y al mismo tiempo acogedoras. Verlo en directo en el estudio cambia radicalmente la película. Lo mejor es cuando Mar monta las obras ante mis ojos, que aparecen como por arte de magia a partir de una pequeña base de madera y un gesto de la mano que convierte un papel sobre la mesa en una escultura con volumen. La artista me ofrece tocar los papeles tintados, me invita a andar por encima de ellos y me dice que ella misma lo hace, que le gusta impregnar su trabajo del resto de las huellas e imperfecciones que implica trabajar de manera directa con la materia. En el filo de su mesa, escondido bajo la superficie hay fotos pegadas de columnas, abrevaderos, charcos y estructuras arquitectónicas en inquietante tensión, al borde del colapso. Su obra es una cuestión de contrastes: con su voz suave, como de niña, me habla sobre trabajar desde la incomodidad, desde la obsesión y la fragilidad, y de conseguir algún día su objetivo final: vencer la gravedad.

Durante la entrevista no para de repetirme que lo suyo no son las palabras, que ella trabaja mejor con la imagen, e igual es verdad. Pero leer sus respuestas da gusto, y aquí lo que queda de nuestra conversación:

¡Hola, Mar! Siento que la base de tu obra está en los materiales, especialmente la madera y el papel. ¿Qué te atrajo de estos medios en un principio, y cómo ha ido evolucionando tu relación con ellos?

Empecé a trabajar con madera porque era accesible, podía comprarla y cortarla yo misma. Ahora, con cierta distancia, veo que no podría haber escogido ningún otro material. La madera es un material vivo, que cambia, muta y se transforma dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, con la humedad: una mesa no mide lo mismo en Madrid que en Galicia. Esa capacidad de transformación me fascina. Además, es un material que tiene una fuerte carga simbólica. Tiene algo de primitivo y cotidiano al mismo tiempo. Algo que nos conecta con lo esencial, con lo que está antes de que todo se vuelva complejo. Tiene una memoria silenciosa que contiene historias que no se ven, pero que laten bajo la superficie.

También hay un vínculo personal: mi abuelo y su familia eran ebanistas. Nunca lo vi trabajar, pero crecí rodeada de sus muebles, y más tarde heredé algunas de sus herramientas. Muchas las conservo como reliquias, aunque no tengan valor económico. Supongo que al elegir la madera buscaba también algo que me resultara familiar, un material que me enseñara.

El papel, en cambio, llegó por necesidad. Al dejar mi trabajo, no podía permitirme materiales caros. Empecé con formatos pequeños que me frustraban, porque en realidad quería trabajar el volumen y el espacio, y no encontraba más que limitaciones. Hasta que un día pensé: “¿Cómo puedo hacer volumen con papel? Si es lo que quiero hacer, tendré que encontrar la forma”. Probé a doblarlo, arrugarlo y a dejar que hablara desde sus propias posibilidades. Lo que empezó como una restricción se convirtió en un descubrimiento.

Cuando nace un proyecto nuevo, ¿De dónde suele salir? ¿De una imagen, de una intuición, una idea…?

No parto de proyectos cerrados, sino de obsesiones. A veces nace de una imagen, de un lugar, de algo que me encuentro. No suelo darme cuenta de que algo me obsesiona hasta que, de repente, veo que he coleccionado muchísimas imágenes sobre eso. No trabajo desde la imagen, pero como todo el mundo, consumo muchas. Tengo un archivo enorme de capturas de pantalla, cosas que veo en Instagram, en internet o fotos que hago por la calle... Cuando reviso ese archivo, descubro repeticiones: escaleras, tejados, aviones, ruinas, columnas, piezas rotas. También huellas: la presencia del cuerpo en diferentes superficies. Una vez, en la playa, me quedé sentada muchísimo tiempo sin moverme y quedó marcada mi silueta exacta, con muchísimos detalles en la arena. Me hizo gracia. Son pequeñas anécdotas que me interesan.

Cuando algo se repite pienso: “Aquí tiene que haber algo. Vamos a ver qué es”. A veces no sale nada. Pero otras veces me quedo enganchada y no puedo trabajar en otra cosa, aunque quiera. Supongo que mi trabajo siempre ha tenido que ver con estructuras, anclajes, construcciones... Aunque no lo pensara así al principio. Entonces, ¿cómo nacen los proyectos? De ahí: de una obsesión que me atrapa hasta que la saco.

En concreto, ¿De dónde salió la escultura principal que se expuso en tu individual “Cuando el Invierno Cae” (2025) en la galería Picnic?

En concreto, ¿De dónde salió la escultura principal que se expuso en tu individual “Cuando el Invierno Cae” (2025) en la galería Picnic? La escultura de Picnic viene de una imagen. Como te decía antes, me quedo enganchada en ciertas y cosas trabajo desde ahí. En este momento, hay tres imágenes/ideas que me acompañan. Una de ellas surgió haciendo el taller “counter-archiving-practices” que impartió Miranda Pennell dentro del programa de verano Instituto de Practicas Artistas (JAI). Nos hizo rebuscar en un archivo específico que hay en Tabakalera, y allí me encontré con una imagen de un andamio antiguo que se había caído. Era una secuencia de cinco o seis fotos mostrando cómo se iba viniendo abajo, y cómo reaccionaba la gente. Me obsesioné con esa imagen.

Luego, por casualidad, cuando volví a Madrid —no sé si fue buscando en internet o simplemente pasando el rato— me topé con otra imagen. Resulta que Miralles estaba construyendo un polideportivo en Huesca, y de un día para otro, toda la cubierta se vino abajo. Fue noticia: “La Cubierta Caída de Miralles”. Estaba en construcción y se cayó entera. En mi cabeza sonó como: “¡Es lo mismo!”. La pieza de Picnic viene de eso, de esos andamios y de estructuras enormes que no deberían caerse… Pero que colapsan.

Has mencionado que tienes tres obsesiones… Aparte de la que has comentado en la respuesta anterior, ¿Cuáles son las otras dos?

Por un lado, los abrevaderos. Un día me di cuenta de que mi móvil está lleno de fotos de abrevaderos y de charcos; de objetos que contienen agua, que están vacíos, que son huecos. Una de las piezas de la exposición en Picnic viene también de esa idea de contener algo.

La otra imagen que me acompaña desde hace tiempo son las columnas en Roma. La ciudad está llena de ruinas y me llama la atención que muchas están atravesadas por estructuras de hierro. Estas pequeñas estructuras me fascinan. Las han hecho para que no se caigan, para que no colapsen. Me parecen muy bonitas, casi como coronas, súper delicadas… Pero también violentas, porque atraviesan la columna con esos metales, esos andamiajes. Están justo en el límite entre lo delicado y lo agresivo, lo frágil y lo estructural. Me llevan a preguntarme: ¿Cómo es posible que una columna se caiga, si se supone que son para sostener?

También has hablado varias veces de una "lucha contra la gravedad", presente en piezas tuyas que están suspendidas. ¿De dónde viene el interés por esa tensión?

Tiene que ver con la idea de caer, con lo ligero y lo frágil. También con el error. Las cosas se caen porque algo falla. Un andamio objetivamente no se debería caer. Si lo hace, es porque ha habido un error. La cubierta de Miralles no se tenía que caer.

Es ese colapso.... Mientras nada falla, ni te fijas; todo sigue funcionando, y ya. Pero cuando algo se rompe o amenaza con romperse, ahí es donde quiero mirar. Me interesan las cosas que están a punto de caerse, pero no lo hacen. O las que están por romperse, pero siguen enteras. Tiene que ver con eso: con lo frágil, con lo que no debería pasar. También con el peso. A veces hago piezas que parecen muy pesadas, pero no lo son, y otras que pesan mucho, pero parecen ligeras. Ese juego físico del peso me gusta.

Al ver tu obra en Picnic, percibí una tensión entre cierta frialdad estética y un ambiente íntimo, casi doméstico, como de cabaña. Me pareció un contraste muy interesante entre lo frío y lo acogedor, entre lo impersonal y lo cercano. ¿Cómo lo ves tú?

Estoy de acuerdo con esa lectura. Es algo que todavía no sé muy bien por qué ocurre ni qué hacer con ello. Me quedo mucho en esa tensión entre dos cosas opuestas: lo delicado pero resistente, lo frágil pero potente. Es como un pulso constante. Lo siento, lo percibo, lo reconozco, pero no siempre sé explicarlo.

A la vez me sorprende, porque uso materiales cálidos: maderas naturales, tejidos, papeles… Todo debería sentirse acogedor. Pero a veces se percibe cierta frialdad o distancia. Supongo que tiene que ver conmigo: hay cosas en mi trabajo que aún no me siento cómoda verbalizando, pero que están ahí, latentes. Entonces se puede generar conexión… O no. Hay algo, también, con lo de exponerse. No tanto con la exposición de las piezas en sí, sino con lo que significa mostrarse como persona. Es como abrir la puerta de tu casa a todos los demás. A veces desarrollo estrategias para protegerme, para que no sea tan evidente, para mantener cierta distancia porque, aunque mi trabajo no es autobiográfico, hay muchas cosas de mí en él. Y es difícil separarlas.

La poeta María Gómez Lara leyó uno de sus poemas en la clausura de la exposición en Picnic, centrado en el tema de la fragilidad. ¿Qué relación encuentras entre ese texto y tu trabajo?

Este tema conecta directamente con una vivencia reciente. Hace poco más de un año, tuve un susto importante, aquí mismo, en este espacio. Ese accidente me dejó un rato largo en la cama, con una recuperación lenta y pesada. Creo que de alguna manera todavía sigo en ese proceso. Y todo se conecta, porque en mi trabajo siempre he sido muy consciente de lo frágil; de lo que parece fuerte pero no lo es tanto; del vacío, de lo vulnerable, del cuerpo. Son cosas que me interesaban antes, pero no con la intensidad del último año. Ahora no solo soy consciente de que existen, sino que he empezado a poder hablar de ellas por que interpelan directamente. Antes, cuando hablaba de mi obra, me refugiaba en cuestiones técnicas, en las propiedades del material. Pero a raíz del accidente, no he podido refugiarme más en eso.

La exposición fue comisariada por Jairo Antonio Hoyos. Cuando le conté en detalle de lo que me había pasado, él conectó muy rápido con María Gómez Lara —se conocen, son amigos— y me dijo: “Tienes que leerte este poemario”. Me lo recomendó a nivel vital como algo que podría dar palabras a lo que estaba viviendo. Y así fue: ese poemario me atravesó de arriba a abajo. Era como leer a alguien que, con una precisión y belleza enormes, le ponía palabras a algo que yo no era capaz de verbalizar.

Por eso, lo más natural —no, lo más necesario— fue pedirle prestadas esas palabras para titular la exposición. María fue increíble: me cedió sus palabras y, además, accedió a leer sus poemas en la clausura de la exposición. Para mí, fue una forma de agradecérselo, invitándola a un contexto que no era el suyo y dejar que su voz habitara ese espacio.

Esa colaboración también me abrió a la posibilidad de entender que, si yo no sé hacer algo, puede haber alguien que sí. Colaborar puede ser increíble. Antes no lo hacía. Y ese ha sido un aprendizaje también en lo profesional: no puedo poner palabras, pero quizás otra persona sí. Y tal vez esa persona también pueda recibir algo mío.

¿Cómo es para ti trabajar con obras muy pequeñas, frente a otras de gran escala, como la instalación de Picnic? ¿Cómo cambia tu relación con el trabajo dependiendo de su tamaño?

Para mí, esa cuestión tiene mucho que ver con el cuerpo. Me parece muy importante el espacio que ocupan las cosas. No tengo problema en trabajar en grande o en pequeño, pero siempre desde la corporalidad, desde cómo se habita ese objeto.

Hay piezas pequeñas que ocupan mucho espacio y piezas grandes que ocupan poco. Me interesa observar eso. Juego mucho con esa idea aquí en el estudio: cuánto ocupa algo, cuánto peso tiene, cuánta presencia. A veces hago piezas pequeñas para explorar hasta dónde llegan, qué intensidad pueden tener. Otras veces hago piezas grandes porque necesito habitarlas, rodearlas, verlas desde distintos ángulos.

En la instalación grande de Picnic, era esencial que se pudiera recorrer, rodear, mirar desde abajo, desde arriba. Que bloquease el paso y al mismo tiempo te obligara a moverte. Ser consciente del espacio que ocupan las cosas, de cómo interactúan con el cuerpo que las mira, me preocupa mucho.

Antes también mencionaste la importancia de que los materiales se adapten a tu cuerpo, a tu escala. ¿Puedes contar un poco más sobre esto?

Para mí, el espacio es fundamental, no solo como artista, sino como persona. Me afecta profundamente; necesito sentirme cómoda. Al principio, en este estudio, me costó mucho. Tardé dos o tres años en sentirlo realmente mío. Cuando por fin lo logré, ese pequeño espacio se convirtió en mi lugar en el mundo.

Al ser tan reducido, tomé conciencia de lo que yo misma ocupaba en él. Eso también condicionaba cómo guardaba las piezas: todo tenía que ser transportable por mí. No solo porque el espacio lo requería, sino porque soy muy mala pidiendo ayuda. Necesito poder moverlo todo yo sola. Ahora mi espacio es un poco más grande, pero aun así las piezas o se desmontan o puedo cargarlas yo misma. Por lo que tienen que estar a mi escala, tiene que ser posible para mí.

En ese sentido, otra pregunta que me intriga es: ¿Cuán site-specific consideras tu trabajo? Es decir, ¿Necesitas reaccionar a un espacio concreto para producir una pieza, o crees que tus obras pueden adaptarse a diferentes lugares, incluso sin haberlos visitado?

Creo que necesito conocer el espacio. Paso mucho tiempo en mi estudio, así que la mayoría de mis piezas terminan adaptándose al lugar que tengo en ese momento. Cuando he tenido poco espacio, las piezas han sido más pequeñas, porque no tenía margen para trabajar a otra escala. Como decía antes, me interesa mucho qué sensación física me genera una obra, y si no hay espacio, tengo que explorar desde lo pequeño. A medida que mi estudio ha ido creciendo, mis piezas también lo han hecho.

Todo se relaciona con el estudio, sea cual sea. Pero también con el espacio para el que esté trabajando, por detalles como una esquina, un hueco… Por ejemplo, en una exposición colectiva en Espacio Valverde, había un rincón extraño en la galería, y mi pieza terminó allí. No la había concebido específicamente para ese lugar, pero sí la había pensado en una esquina de mi estudio. Al llegar a la sala, pensé: “es que tiene que estar en una esquina”. Y encontré ese rincón que nadie quería. Ahora bien, ¿estaba condicionada por el espacio específico de la galería, o por el hecho de que la había hecho en una esquina? Probablemente, por lo segundo.

He visto pinturas tuyas al óleo y me da curiosidad: ¿Cómo se diferencian de tu trabajo escultórico?

Lo que uso son barras de óleo, pero no pinto con óleo. No quiero pintar. La pintura me impone mucho respeto, así que no utilizo pinceles. Lo mío tiene más que ver con el dibujo, con el gesto, con el cuerpo. Trabajo con ceras y barras de óleo, sí, pero no pinto: dibujo.

Me obsesiono con estas categorías, con ponerme barreras. Creo que algo parecido me pasó con el papel. Al principio no me atrevía a decir que hacía escultura porque estaba trabajando solo con papel. Entonces me propuse que esos papeles llegaran a ser esculturas, sin intervenirlos demasiado. Busco caminos por los márgenes, soluciones más complejas para cosas que se podrían resolver muy fácilmente, pero que no quiero hacer de forma obvia. Me gusta que el trabajo tenga su propia lógica.

De hecho, antes mencionaste que te gusta rodearte de elementos que te incomoden en el estudio. Me parece un proceso muy curioso, que en cierta manera conecta con tu interés por las cosas que no deberían ser como son, como el andamio caído, o la columna que no sujeta... ¿Trabajas desde “el otro lado” de las cosas?

Esto no viene de tan lejos, pero es verdad. Hace un par de años me di cuenta de que estaba aburrida de mi trabajo. Me sentía bloqueada, o más bien estancada, como si estuviera haciendo todo el rato lo mismo. Una estrategia que se me ocurrió fue rodearme de materiales que no me gustaban nada, que me incomodaban, para ver si eso provocaba algo en mí. Y me di cuenta de que sí: hay un rechazo visceral, y ese rechazo me obliga a actuar, a hacer algo para que lo incomodo deje de estar ahí o simplemente transformarlo.

Por ejemplo, en el proceso previo a los abrevaderos, empecé a meter objetos que no me gustaban dentro de ellos. Eso me obligaba a darles la vuelta, modificar, sumar, quitar... Esos materiales incómodos me daban una excusa para pensar y repensar. No deja de ser una estrategia de trabajo. Lo incomodo y lo inquietante son justo lo que despiertan mi deseo de producir. Supongo que por eso recurro a ello: porque, desde el inicio, es lo que me pone en marcha.

También tiene que ver con que me relaciono con el mundo desde la duda. Todo el tiempo estoy cuestionándolo todo. Ponerme del lado incómodo es una forma de cuestionarme, de estar alerta. Lo único que sé del mundo es que no tengo ni idea de mundo. Con el arte me pasa igual: lo único que puedo decir es que no tengo ni idea. Así que busco esas cosas que me incomodan o me generan dudas, porque me obligan a intentar entender algo. Aunque los hallazgos suelen ser mínimos, me dan pequeñas certezas que me permiten continuar.

Al hilo de esto, ¿Puedes hablarnos de referencias concretas que te inspiren?

Mis mayores influencias son las personas que tengo cerca: mis amigas, las conversaciones cotidianas, la música que escucho o una película compartida. En este momento no necesito recurrir a grandes nombres para sentirme interpelada: lo que me nutre está en mi contexto inmediato, en lo que me rodea y me atraviesa cada día.

Claro que hay artistas y lecturas que admiro, pero con el tiempo he descubierto que lo que más me impulsa es lo pequeño, lo inesperado: un poema encontrado por casualidad, una frase de una novela o un gesto en la calle. También hago un esfuerzo consciente por mirar el trabajo de otras artistas mujeres; me interesa no solo lo que producen, sino su empeño por sostenerse en esta profesión. Ese compromiso, esa tenacidad, son mi verdadero referente. Porque al final, lo que más me inspira es ver cómo alguien insiste en seguir creando, a pesar de todo.

Antes me contaste que, cuando pisas la obra, dejas que esa huella quede registrada en la pieza. ¿Te interesa que la obra transmita esa sensación de haber sido vivida, transitada, incluso desgastada?

Hay muchas capas aquí. Algunas vienen de antes y otras se han intensificado con el tiempo. Para mí siempre ha sido fundamental respetar el material, sea el que sea. Si algo se araña, se rompe, si aparece un error o una marca inesperada… eso pasa a ser parte de la pieza, de cómo me he relacionado con ella. A veces trabajo con técnicas que no domino. No sé coser, por ejemplo, pero si quiero unir papeles sin pegamento, los coso. Y claro, se hacen nudos, se rompe el hilo… pero ese accidente se integra en la obra. No lo oculto.

Creo que mi trabajo tiene algo de piel, de marcas que hablan del tiempo y de lo vivido. Me interesa que las piezas conserven esa memoria: que se note que han sido habitadas, transitadas, que tienen fisuras. Me gustaba mucho, por ejemplo, de la exposición en Picnic, cómo la luz que se filtraba por las puertas, se colaba por pequeños agujeritos de la instalación grande, que convertían la fragilidad en parte de la experiencia. Una superficie aparentemente sólida, llena de poros… como la piel: resistente y a la vez vulnerable.

No sé si mi trabajo me ha servido para procesar experiencias personales, o si más bien ya hablaba de estas cosas y lo que ha ocurrido es que, con el tiempo, he aprendido a reconocerlo con más claridad. Lo que sí tengo claro es que mi práctica siempre ha estado vinculada a esa idea de huella, de constancia material, de dejar que lo que sucede —incluso lo imprevisto— permanezca y dialogue con el resto.

Me ha sorprendido que, al llegar al estudio, me invites a tocar las piezas. En la exposición no parecía que ese fuese tu objetivo principal. ¿Qué tipo de relación te gustaría que el público estableciera con tus obras?

Me gusta que la gente toque mis piezas. Mucho. Aunque entiendo perfectamente que en un espacio expositivo no se pueda, me sigue gustando esa posibilidad.

Tiene que ver con el tiempo. Mi trabajo es lento, tanto en la manera de producirlo como en cómo me gusta que se experimente. Me gustaría que la gente pudiera pasar un rato con las piezas. No quiero contar nada explícitamente, pero sí provocar preguntas. Para eso hay que poder explorarlas. La vista te da información concreta, pero si puedes tocar, oler o caminar sobre la obra, todo cambia.

Una de las cosas que más me gustaban de la exposición en Picnic era cuando se abrían las puertas y se generaba una corriente de aire. La pieza, muy ligera, se movía. Me encantaba ver la reacción de la gente: primero susto —“¡se va a romper!”— y luego sorpresa, porque no lo hacía. Eso despertaba una curiosidad que llevaba al deseo de tocarla. Había personas que lo hacían, y me parecía muy bonito: habían estado el tiempo suficiente para que apareciera ese deseo. Por eso me gustan las visitas al estudio: puedes decirle a alguien “monta tú la pieza, hazla tú”. Mi trabajo tiene mucho de juego. Aquí juego mucho y me lo paso bien, así que, si alguien más puede experimentar eso, me parece increíble.

Pensando en el futuro… ¿Tienes algún sueño o un camino que vislumbres, aunque sea muy a largo plazo?

La verdad es que no tengo un plan claro. Mi deseo es poder seguir haciendo, seguir en movimiento. Y eso ya me parece mucho. No hay una ambición grandilocuente: me encantaría permanecer aquí, en este estudio pequeño de Madrid, haciendo cosas, contemplando, reflexionando… y repitiendo que no pinto porque no uso pincel [risas]. Ese es el futuro que deseo: poder sostenerlo en el tiempo y avanzar. Ojalá venga más, claro, pero incluso con eso ya estaría bien. A veces parece poca cosa, pero yo creo que no hay nada más ambicioso y radical que poder seguir.

Entrevista por Whataboutvic. 03.09.2025